五百蔵容の日本代表テクニカルレポート

若い力が台頭している森保監督率いる新生・日本代表だが、ロシアW杯で見られた「対世界」の課題をどう消化しようとしているのか? 『砕かれたハリルホジッチ・プラン』『サムライブルーの勝利と敗北』の著者である五百蔵容氏に、パナマ戦に続きウルグアイ戦についても構造的視点で分析をお願いした。

多くを語りながら<物言わぬ>戦略家、森保一

スパイ小説の大家ジョン・ル・カレに『ティンカー、テイラー、ソルジャー、スパイ』という傑作があります。冷戦時代を舞台に、アメリカ合衆国、大英帝国を中心とした西側陣営の視点からソビエト社会主義連邦共和国(ソ連)をはじめとした共産主義国勢力(東側)との諜報戦を扱った作品で、ソ連情報部の仕掛けた罠に翻弄される英国情報部の迷走と内紛が描かれます。

本作に、<カーラ>と呼ばれるソ連情報部の幹部が登場します。<カーラ>は攻撃的カウンターインテリジェンス(防諜)の達人で、英国情報部にもっともらしい「戦術的においしい情報」をあえて流して食いつかせ、敵を自らに利するよう物言わずして操ります。そのことで、本当に重要な「戦略的な情報」を、その存在すら気づかせることなく隠し通すのです。

筆者は、森保監督はそのような防諜に非常に巧みだという印象を、彼がサンフレッチェ広島を率いていた時代から持っています。

森保監督は極めて誠実な人物です。記者会見でもインタビューでも、練習の公開に関しても様々な情報を与えてくれます。選手たちや関係者に対しても、非常にオープンなコミュニケーション能力の持ち主であるとも聞きます。

けれども、少なくとも公の会見などで彼が開示するのは、いわば機密水準の低い戦術レベルの情報、特定のグループ戦術的な情報に過ぎません。戦略面・構想面での情報については、何の手がかりも与えてくれないという印象が強くあります。優秀な監督はしばしば「嘘」によって戦略面の真意を隠すものですが、彼はその手の「嘘」すらつきません。多くを語りながらも、本当に重要なことについては欠片すらも漏らさず、あたかもその件については何も考えていないかのように振る舞うのです。

話はする。自らの思考(戦略・構想面の情報)を読ませることはしない、思考を読み得る手がかりは寸土たりとも与えない。そのことで、相手に対し戦略面でたとえわずかであっても優位を得ようとする。森保監督の物言わぬ防諜の徹底ぶりは、まるで<カーラ>のようです。

ウルグアイ戦は、パナマ戦のように正真正銘の「親善試合」ではありました。けれども、パナマ戦とはまた違った顔、森保監督のそういった、カードを切るその瞬間まで、切った後までそのカードを徹底して隠し切る戦略家としての特徴が、色濃く出た試合でした。この試合には、議論を呼ぶような様々なコンテンツが詰まっていましたが、本稿はそういった面を中心に記述してみたく思います。

オスカル・タバレスに森保一が仕掛けたメタゲーム

日本は、パナマ戦とはまったく異なるプランでプレーしていました。

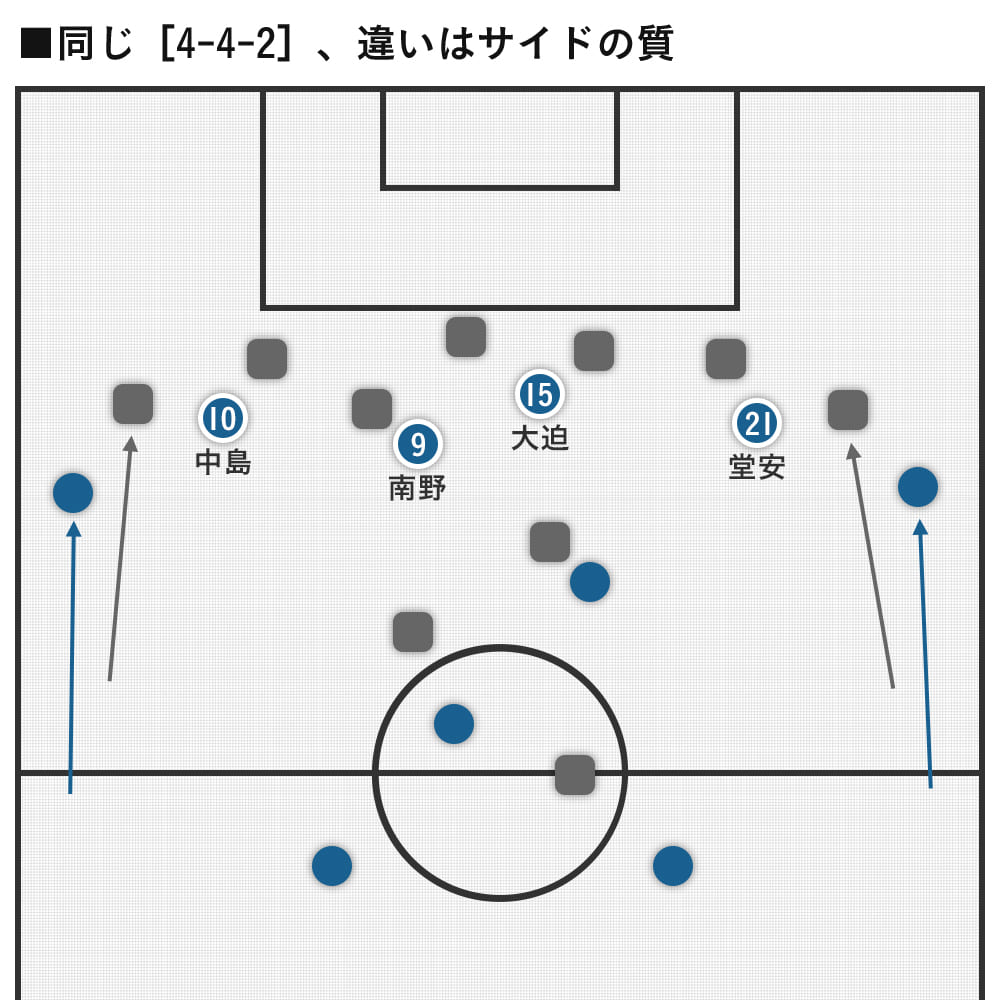

フォーメーションこそ2人のFW(大迫と南野)を縦関係中心にプレーさせる[4-4-2]([4-2-3-1]、[4-4-1-1])でしたが、相手の守備のやり方を考慮し、それを操作できるような配置戦略をとってしばしば中央のゾーンで縦パスを出し入れして攻略していたパナマ戦とは違い、中央を必ずしも経由せず主に囮として用い、中央ゾーンに絞らずアウトサイドのレーン、ハーフスペースを中心に動くサイドMF(ウイング)中島や堂安のドリブル、ミドルもしくはロングのフィードを使って裏へ裏へとボールを運ぶ。できるだけ早くウルグアイ陣に侵入し、4人のアタッカー(大迫、南野、中島、堂安)を中心に起点を作ろうとする意図が見えます。細かいパスワークで相手を崩そうというよりは、敵陣への侵入後、2次攻撃ですぐに裏を狙う、もしくはそれを見せ金にプレーするための起点作りを意図しているようでした。相手陣に持ち込む・蹴り込んだボールをクリーンにものにできずとも良く、セカンドボールの争奪戦で主導権を持って仕掛けられればいい。取られてもカウンタープレスをそこでかけられればいい。ボール保持よりも、エリアを取ることを優先したエリア戦略を採用していました。

これは、ある意味「日本らしからぬ」ものであり、もっと言うなら「日本人には合わない」としばしば評されていたハリルホジッチ元日本代表監督がしばしば採用していたプランでありエリア戦略ですが、重要なのは、これはウルグアイのゲームプランそのもの、彼らのベーシックな戦略そのものでもあったことです。

森保監督は、おそらく意図的にウルグアイと同じプラン――日本サッカーが不得手と、漠然と思われてきた方法の一つ――を持ち込んでいたと思われます。なぜなら、逆説的に聞こえるかもしれませんが、その方が、少なくともこの試合に関しては日本の優位性を戦略的に発揮しやすく、同時にそのことでウルグアイの戦略的優位性を消しやすいものだったからです。

この試合でタバレス監督が選択した初期配置は、日本の選択に近似した[4-4-2]([4-4-1-1])でした。日本と同じく(むしろウルグアイの専売特許なのですが)できるだけ早く相手陣に入り起点を作り、2次攻撃での裏狙いを最優先の選択肢とすることを目指しています。

ウルグアイには、2トップ+1アタッカーを使う[4-3-1-2]やインサイドMFを配する[4-1-4-1]の選択肢もあります。これらの選択肢では、敵陣侵入後により多彩な起点作り、アタッカー同士の連係を見込めますが、この日本戦では2トップの裏狙いと連係しか初手としては使えない状況でした(ルイス・スアレスを欠く場合、ウルグアイが[4-4-2]、[4-4-1-1]を選択することが多いことをおそらく森保監督とスタッフは調べ上げていたと思われます)。

一方、日本は敵陣侵入後、ウルグアイと同じく2トップを用いた攻撃に加え、中島・堂安という強力なウイングのキープ力と突破力、彼らと2トップとの連係を使うことできます。特に中島と堂安の、この配置とタスクでの起用と実際に披露されたハイパフォーマンスは極めて重要でした。ウルグアイの[4-4-2]([4-4-1-1])では、敵陣侵入後のサイドMFの攻撃参加が戦略的に重要となります。それがスピーディーに行えて初めて、2トップを敵陣での孤立から救うことができ、2次攻撃の選択肢を増やすことができるからです。

このポイントにおける差し合いを有利に運び、日本に戦略的な優位をもたらすのが森保監督の主要な狙いの一つでした。中島と堂安の2人がウルグアイ陣で起点を作り前へ、つまりウルグアイのDFライン裏やBOXに向かってボールを運び脅威を与えることで、ウルグアイのサイドMFのスタートポジションを押し下げることができます。そしてこれは、ウルグアイが日本陣へ侵入できても、2次攻撃の起点作りの選択肢が最小限しか得られないということを意味しています。同じ「敵陣に素早く侵入し、エリアを取る」ことを目的としていても、日本がウルグアイ陣で過ごす時間を長くでき、逆に日本陣で過ごす時間をウルグアイからは奪い取ってしまう。森保監督がこの試合で繰り出した戦略は、そのような戦局を構造的に、再現性をもって確保できるやり方であると言えます。そして実際の試合もそのように、日本が戦略的な優位を維持し続けるという形で推移しました。

中島・堂安・南野といった若い選手たちの特徴が自ずから発揮できるような配置とタスクの仕立てを準備し、そのことで相手が切れるカードと自らが切れるそれとの相対的な優劣を生み出し巧みに利用することで、相手の得意とするエリア戦略をいわば「盗み取り」、自らはエリアを取るが相手には与えない、という状況を個別の局面としてではなく、全体的な戦局として主導的に出現させる。そんな試合を森保監督は演出しました。

ポジティブな面とネガティブな面。多くの情報が得られた、良い<強化試合>。

確かに、出入りの多い試合になりました。こういった戦略構造をトランジション面やウルグアイのビルドアップを阻害する面でも有利に用いれるよう差配できていたといったポジティブなディティールもありましたが、様々なネガティブなディテールもありました。

例えば後半、時間が経過するに従ってタバレスは森保プランに内在するリスクを突く対応をしてきました。ミドルゾーンでのプレッシングを一つ外されるとバイタルエリアがすぐに暴露されてしまう従前からの問題点です。この試合の日本は配置の変化でマッチアップにズレを生み出す可変システムではなかったものの、4人のアタッカーをトランジション面でサポートすべくトップ下の位置までディフェンシブハーフの柴崎を上げていたこと、柴崎が思うような働きをできていなかったためにアンカーとして残っていた遠藤がボールハントに動き回る必要があったこと、その状況下で自陣に生まれる危険なスペースをプロテクトする手段の準備不足などから、結果として上述の状況がしばしば生まれていました。タバレスは後半の特に終盤は、このスペースを使える差配を用いて日本を苦しめました。1点差に追い上げるウルグアイの3点目は、まさにこの構造から喫した失点でした。

一方で、ハリルホジッチもかくや、と評することができるほど戦略的に戦えたこと、中島や堂安、三浦弦太の活躍以外にも特筆したいポジティブなシーンがありました。

ロシアワールドカップで日本は、セットプレーからのGKスローによる中央ゾーンを使ったカウンターに対して効果的な対応ができず致命的な失点をベルギーに喫し、敗退しました。あの問題――GKスローからのカウンターのケアが鈍い――は実は、ロシアでの4試合の中であのベルギー戦以前にも複数回発生していました。そのいずれでも日本はうまく対応できず、相手のミスに助けられたり、持ち場を捨てて走って来た選手が最後のギリギリのところで阻止する、といった形で結果として凌げていただけで、このシチュエーションに対し日本は準備できていない、とベルギーにも他国にもスカウティングされていた可能性があります。

ひるがえって、ウルグアイ戦の決勝点となった日本の4点目は、まさしくセットプレー後、GKスローからのウルグアイのカウンターに対し中央レーンで数的優位を得られる網をあらかじめ張っておき、カウンタープレスをかけてボールを奪回してからのショートカウンターでした。このシチュエーションを生み出しているのが、重要なエリアに人を配置しておける森保監督の基本戦術と、この試合で仕掛けた森保プランであることを考えると、ロシアの教訓を生かした以上の意味がある決勝点だったと言えると思います。

親善試合ゆえ、タバレスが<日本が行なっているウルグアイ対策への対策>を早期に(前半の間に)、的確に打ってこなかったため、森保プランが試合を通じて機能できたのだという見方はもちろんできます。実際にそういう<親善試合>だったと考えられます。けれども、百戦錬磨の名将タバレスに勇敢なメタゲームを仕掛け、若い選手たちの個性を生かしベテラン選手の経験で底支えする差配でマネージメント面の成果と戦略的・戦術的な狙いをリンクさせやり切ったことは、アジアカップを前にした新しいチームにとって十分な強化プロセスとなったのではないでしょうか。

Photos: Getty Images, Ryo Kubota

Profile

五百蔵 容

株式会社「セガ」にてゲームプランナー、シナリオライター、ディレクターを経て独立。現在、企画・シナリオ会社(有)スタジオモナド代表取締役社長。ゲームシステム・ストーリーの構造分析の経験から様々な対象を考察、分析、WEB媒体を中心に寄稿している。『砕かれたハリルホジッチ・プラン 日本サッカーにビジョンはあるか?』を星海社新書より上梓。