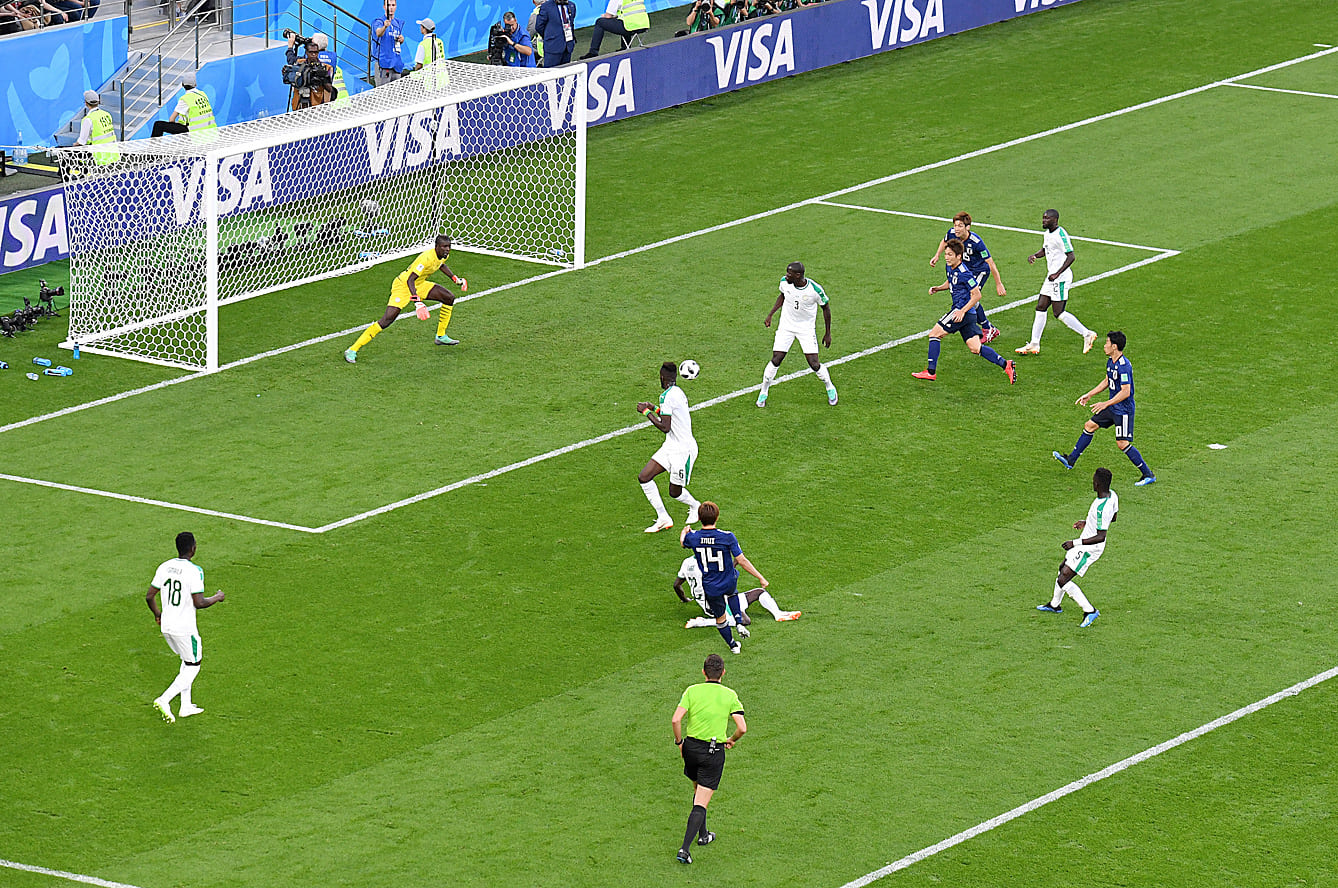

ドイツ対メキシコを題材にした日本の戦術クラスタによるTwitterリアルタイム分析レポが注目を集めたが、ワールドワイドでも同じことが行われている。プロコーチや学者たちが惜しげもなく自分の専門分野から高度な意見を出し合い議論を深めているのが興味深い。世界でも注目された日本対セネガルをケーススタディに、その一端を味わってほしい。

【セネガルの評価】

攻撃陣がハマれば、圧倒的な破壊力を発揮する――セネガルはグループHでも「最も読みにくいチーム」として、アナリストや記者に取り上げられることが多かった。

例えば『Tifo Football』は「中盤には創造性が不足しているが、サディオ・マネを中心としたアタッカー陣は自由自在に動き回る。前線の4人は驚異的」、とチームを分析。

Senegal play very directly. Mane can play centrally or wide in the attacking midfield, while Keita Balde, the young Monaco winger, is a real talent.

— Tifo Football (@TifoFootball_) June 19, 2018

Alongside @BetBright we profile #Senegal.#Russia2018 #WorldCup #SEN #POL #Poland pic.twitter.com/CzYUY0WV8N

また、アフリカを拠点とするジャーナリスト「Collins Okinyo」氏が「代表でも岩のような守備でチームを支える、絶対的なリーダー」と表現したナポリのカリドゥ・クリバリは各地で注目の選手として取り上げられていたが、一方で彼の守備力だけでは耐え切れないという厳しい意見も少なくなかった。

しかし、ポーランド戦での好パフォーマンスは多くの識者を引きつけることになる。『Tifo Football』は、マネを左サイドに移すことで高い位置からのプレッシングを機能させた指揮官アリウ・シセの修正力を絶賛。

Aliou Cisse’s #Senegal side

— Tifo Football (@TifoFootball_) June 24, 2018

gave a superb defensive performance to overcome #Poland, delivering real hope of #WorldCup progression.

A good balance of attack & defence, well coached and well executed – #SEN are rightly turning heads at #Russia2018:https://t.co/fk7Lvatr8Q pic.twitter.com/XyW7AVmA49

攻撃的なポーランドの両SBに激しいプレッシャーを与え、試合の主導権を握ったセネガルは絶賛された。高い位置から攻撃を機能させられなかったポーランドは、70分以上ともにプレーしたミリクとレバンドフスキにボールを入れることができず、彼らの間で直接繋がったパスは1本だった。

Total passes made between Milik and Lewandowski in 73 minutes on the pitch together. #POL pic.twitter.com/8yJXio8lcF

— Jamie Kemp (@jamiemkemp) June 19, 2018

【開始前の注目ポイント】

試合開始前、ポルトガルのアナリスト「Tiago Estêvão」氏が着目していたのはコロンビア戦でも輝きを放った柴崎岳。一方で、セネガル側が前線に君臨するマメ・ビラム・ディウフを外して中盤の枚数を増やしていることを指摘。ストークに所属するパパ・アリウヌ・エンディアイェはテクニシャンとして知られるプレーヤーで、セネガルは比較的中盤でボールを繋げるメンバーを選択した。

【試合中~試合後分析】

イタリア人ながら日本代表とJリーグに精通しており、『フットボリスタ』ではお馴染みとなっているイタリアの革新的WEBメディア『ウルティモ・ウオモ』にも寄稿する「Gabriele Anello」氏は、試合の序盤で「長友佑都とイスマイラ・サールのマッチアップは、この試合を決定する個の勝負になるだろう。厳しい闘いになる」とコメント。激しい攻撃を仕掛けるセネガルの右サイドは、序盤の注目すべきポイントになった。

I was gonna say that Sarr v Nagatomo is the main individual match of this game. It's going to be hard.

— Gabriele Anello (ガブリエーレ・アネッロ) (@nellosplendor) June 24, 2018

強度の高い序盤に苦しみながらも、1失点で耐え抜いた日本を「組織的」と評価する声も少なくなかった。そんな中、理学療法やトレーニング論を専門とする大学院生の「Dominic Adams」が指摘していたのは、日本の準備期間におけるトレーニング。「強度の高い1対1」を継続することで「Anaerobic Capacity(無酸素状態での運動限界)」を向上させる。短い時間でも高い強度を保つトレーニングによって、試合でも「インテンシティ」と呼ばれるような強度を保つことが可能となる。

#Japan in final stage prep. for #russia2018 working anaerobic capacity.

— Dominic Adams (@_DomAdams) June 24, 2018

1v1 drillsHR response

Encouraging 1v1 actions between 1-2 mins. will prioritize the anaerobic system (capacity)

Allow a long recovery period to keep qualityfor the late stages of preseason pic.twitter.com/kXDsKtYIbw

日本はCKに逃れるべきところをフィールド内に残そうとして相手に拾われたミスを契機に先制を許すも、セネガルに傾いた流れを徐々に引き戻していく。長谷部誠がCB間に下がっていくことで「マッチアップを崩す」ビルドアップに言及した識者は多かったが、UEFAプロライセンスを保有し、 上海上港のテクニカルディレクターとして活躍する「Mads Davidsen」氏が着目したのは、長谷部を起点としたボールの“行き先”だった。

If Japan can keep possession in phase 1-2 – they can win this one. Hasebe a key in these phases playing through the middle and half space – not wide. pic.twitter.com/z58GykRMCT

— Mads Davidsen (@MadsRDavidsen) 2018年6月24日

能力を高く評価されているデンマーク人指導者は、「長谷部からのパスは大半がサイドではなく、『中央やハーフスペース』へと向かっている」と投稿。日本の両ワイドのアタッカー、乾貴士と原口元気が中央に入り込みながらプレーしていることを指摘した。サイドでの縦の突破を狙うセネガルに対し、日本はハーフスペース攻略を狙ったのである。

ハーフスペースの攻略とビルドアップの手法は、日本の1点目のシーンでも指摘されている。まずは両SBが高い位置を取り、相手のサイドアタッカーを引きつける。そのスペースに香川真司と柴崎が下がり、左右にボールを動かすことで「後方でフリーの選手を作り出す」。柴崎からのロングボールは精度も素晴らしいが、ハーフスペースに入り込んだ乾が相手を呼び込まなければスペースは生まれなかったはずだ。デザインされた連動によって相手を内側に寄せ、大外のレーンを長友がオーバーラップ。セネガルの選手は2人が長友の突破を防ごうとカバーに向かうが、遅れて走り込む乾が完全にフリーとなった。

フットボール統計学の専門に扱い、詳細なデータ分析を投稿する『11tegen11』のパスマップは、低い位置に下がってくる大迫勇也を追い越すように乾や原口が高い位置を保っていることを示唆している。同時に、中央では柴崎と長谷部が縦関係、横関係を使い分けながらビルドアップに参加。セネガルの前からのプレッシングを外すために、様々な工夫を凝らしている。後半は、乾が低いゾーンに引く場面が増えたことで長友・乾・昌子源が近い距離でトライアングルを構築。原口と香川が高い位置を保つようになり、長谷部と吉田麻也は組み立ての中心として機能。興味深いのは本田圭佑の投入後で、彼が右サイドで「前線に近いスペース」に残ることでボールを受けようとしていることが明白だ。柴崎・酒井宏樹・本田で形成されたトライアングルが終盤の鍵となり、試合の中で起点となるサイドが入れ替わっていったことは示唆に富む。左サイドでの激しい攻防が前半である程度落ち着くと、最終局面では右サイドから仕掛けたのである。

Impressive passing performance by Japan in this dynamic #passmap.

— 11tegen11 (@11tegen11) June 24, 2018

They just keep making all these triangles and really dominated the center of the pitch. However, you still feel they miss that extra bit of offensive power, and their flanks were quite empty. pic.twitter.com/hHcqd0bPNK

前半のセネガルは右サイドからの攻撃を徹底。前線のエムバイェ・ニアングが流れ、CB昌子との競り合いを増やしていった。後半はシェイク・クヤテを投入したことで、左サイドが活性化。後半途中からピッチに入ったクヤテは的確なボールを前線に送り込み、イドリサ・グイェとマネを繋ぐ役割を果たした。後半、攻撃の起点はマネになった。

The dynamic #passmap shows just how much Senegal relied on target man Niang moving out to the right flank early on.

— 11tegen11 (@11tegen11) June 24, 2018

Later, they found their star man Mané, and finally they got Gueye doing his passing thing in the end. pic.twitter.com/tqjlazs7Qt

ここ数年、SNSを中心に注目度が高まっている指標ゴール期待値「ExpG」は「統計的にゴールに繋がる可能性が高い位置からのシュートを分析することで、決定的な場面の数を算出する」ことを助ける。この試合での値を見ると、セネガルが日本を上回る結果に。乾の位置からのシュートは統計学的にはゴールに繋がりにくかった(=難易度が高かった)が、特筆すべきシュートテクニックによってゴールへと繋げたという事実が見えてくる。コロンビア戦でも同様のコースを何度か狙っており、イメージ通りの得点であろう。

コロンビア人ジャーナリスト「Juan Arango」は「日本は『フィジカルの強さが欠けている』と言われてきた。ならば、この青いシャツの選手たちは誰なんだ?」とコメントし、バイエルンの番記者「Cristian Nyari」は「今大会において最もお互いを尊重した、フェアで、最後まで満喫できる試合だった」と両チームを称えた。サウサンプトンの番記者である「Sam Tighe」も、「柴崎は品格のあるプレーヤー」と26歳のMFのパフォーマンスを絶賛している。

This is the most respectful, fair, end-to-end #WorldCup game I've seen in a while. #SEN #JPN

— Cristian Nyari (@Cnyari) June 24, 2018

FT: #JPN 2-2 #SEN. Most of the fun down one flank there (Nagatomo, Inui, Wague, Sarr), but good performances all over. Niang a proper handful, Sabaly quite deft, Sane aggressive, Shibasaki class. If first-game Osako had turned up, Japan would have won. #WorldCup

— Sam Tighe (@stighefootball) June 24, 2018

日本のパスマップは、明白にピッチの中央を制圧したこと示している。フィジカルとリーチを武器にボールを奪い取る強靭なMFを相手に、要地である中央で主導権を得られたことは大きかった。中央でボールを奪われれば、より強烈なカウンターに沈められていたに違いない。

Really impressed by the Japanese performance tonight. Great to see an Asian side brave to show & play their true DNA – control the central areas of the pitch pic.twitter.com/OIY8rUtihk

— Mads Davidsen (@MadsReDavidsen) June 24, 2018

日本とセネガル、それぞれがお互いのパフォーマンスを牽制しながら試合を進めるかのような「駆け引き」を感じた好ゲームは、強度と緻密さを兼ね備えていた。世界中から称賛されたゲームを今後のパフォーマンスに繋げられれば、日本にとって決勝トーナメントという目標も「現実味を伴って見えてくる」だろう。しかし一方で、手負いのポーランドも最後の意地を見せようと必死。この試合も間違いなく分析の対象となることから、局所的な変化も求められるはずだ。

Photos: Getty Images

Profile

結城 康平

1990年生まれ、宮崎県出身。ライターとして複数の媒体に記事を寄稿しつつ、サッカー観戦を面白くするためのアイディアを練りながら日々を過ごしている。好きなバンドは、エジンバラ出身のBlue Rose Code。