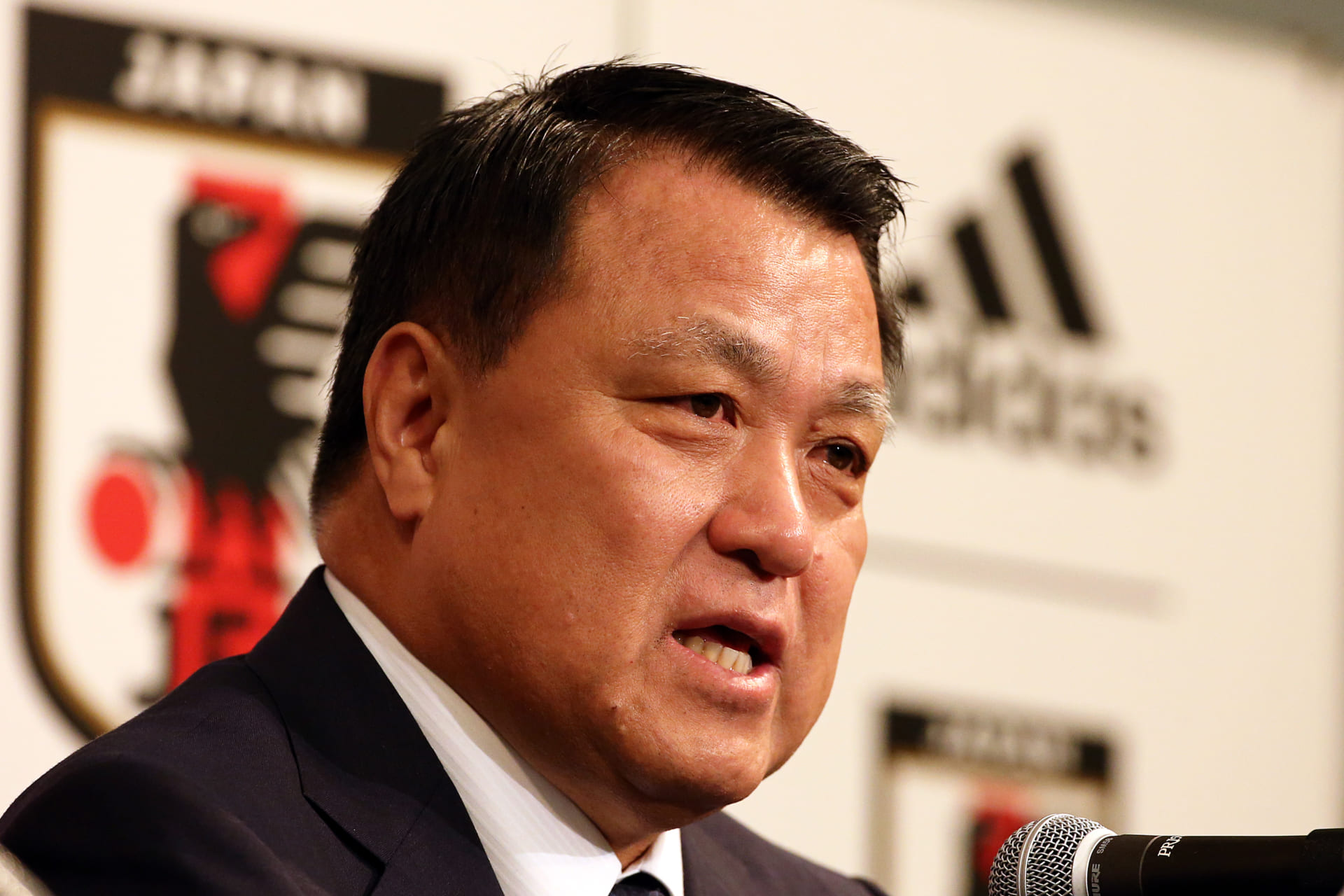

フランスW杯の日本代表スカウティング担当は、現役大学院生だった。横浜FC・四方田修平監督インタビュー(前編)

23年もの時間を過ごした北の大地を離れ、今シーズンから横浜FCの指揮官に就任した四方田修平監督。そのサッカーに向き合う真摯な姿勢には定評があるが、この人のチャレンジ精神に衝き動かされたアグレッシブなキャリアは、意外と知られていないのではないか。確固たる信念と揺るがぬ愛情に貫かれた“ヨモさん”が語る、自身の辿ってきたサッカー人生。

前編は横浜でボールを蹴り始めた少年時代から、現役大学院生として日本代表のスカウティング担当に就任するまでを紐解く。

同級生は岡野雅行とマツコ・デラックス!

――出身地は千葉県千葉市と伺っていますが、サッカーを始められたのは横浜なんですね?

「生まれてから小学校2年生までは横浜にいて、千葉に引っ越しをして、そこからずっと千葉で育ちました。両親は2人とも姫路出身なので、『あなたは兵庫出身なんだから、そう言いなさいよ』と言われるんですけど(笑)、帰省以外は行くこともないので、自分としては生まれ育ったのは千葉という気持ちがありますし、千葉でお世話になった先生方への想いもあって、千葉出身ということにしています。今回は横浜FCにお世話になるということで、『そう考えれば自分も7歳までは横浜に住んでいたなあ』というところで、リリースの時にはそこに触れさせていただきました。でも、サッカーを始めたのは横浜なんですよね」

――小学校2年生まで岡野雅行さんと同級生だったんですか?

「そうですよ。幼稚園と小学校が同じで、小学校に入ってからは同じサッカーチームでやっていました。家も近かったんですよね。彼のお母さんが習字の先生をやっていて、ウチの母が習字を習いに行っていて、そういう繋がりはあったんですけど、まさか大学時代に活躍していた“日大の岡野”が、自分の幼い時に一緒にサッカーをやっていた岡野だとはまったく気づかずに(笑)、彼が日本代表に入って初めて、ウチの母が『岡野選手って、あの岡野くんみたいだよ』という話をしていた時に、そう言われれば横浜市の出身で、高校から島根に行ったということを聞いていたので、『ああ、そうか!』と。

その後で僕はたまたま日本代表のスカウティングスタッフをやらせてもらったので、その話をしたら彼は何となく覚えているような、覚えていないような感じだったんですけど、彼のお母さんはよく覚えていてくれたみたいで、大人になってから宿泊先のホテルで一度挨拶はしましたね」

――横浜市立駒林小学校と駒林SCからフランスW杯に2人参加したということですよね(笑)。

「そうなりますね。あとは僕らの対戦相手で、茅ヶ崎に背が高くてメチャメチャ上手い左利きの、緑のユニフォームのチームなのに、1人だけ他のチームメイトとは違う黄色の短パンを履いた選手がいたんですけど、それが岩本輝雄でした。自分が指導者になってからですけど、本人にそんな話もしましたね。僕らのチームの中では『黄色い短パンのヤツ』って呼ばれていました(笑)」

――一度サッカーを離れられて、野球をやられていた時期があったんですね?

「千葉に引っ越してからサッカーチームがなかったので、少年野球を始めたんです。サッカーに戻ったのは5年生の時に学校のサッカークラブで、当時は野球を一生懸命やっていました。ただ、横浜で1年半サッカーをやっていたこともあって、千葉の小学校の中ではサッカーが上手い方だったんですよ。中学校に入る時に野球かサッカーかで迷ったんですけど、1つ上の兄が野球をやっていて、『同じクラブに入るのは嫌だな』と思ってサッカーを選びましたね」

――好きなプロ野球のチームや選手はいらっしゃいましたか?

「当時は圧倒的にジャイアンツの時代ですし、篠塚選手は好きでしたよ。高校野球も凄く好きで、KKコンビのPL学園はカッコイイなと思って見ていました」

――これはいろいろ調べていて、「もしかしたら?」と思った仮説なんですけど、四方田さんは千葉市立小中台中学校のご出身ですよね?

「はい。そうです」

――マツコ・デラックスさんと中学の同級生じゃないですか?

「そうですね。『まっちゃん』です。大人になってからの繋がりはまったくないですけど、中1の時は隣のクラスでした。彼は大きくて明るくて、汗だくになりながらずっと喋り続けているような子だったので(笑)、よく話はしていた気がしますね。彼とマツコ・デラックスとの繋がりを知ったのはしばらく後になってからでしたけど、当時からちょっと喋り方も『〇〇だわ~』みたいに女性的な感じでしたね。直接は知らないですけど、隣町にはキムタクがいましたし、友達の友達が共通の知人だったり、彼の友達が習志野高校に来たりとか、僕の友達がキムタクと高校で同級生だったりはしました。当時はキムタクも『ジャニーズ事務所に入っているカッコいいヤツがいる』ぐらいの感じだったと思いますけど、あんな国民的スターになるとは思いもしなかったですね」

習志野高校への進学。本田裕一郎監督との邂逅

――なかなか周囲に強烈な方がいらっしゃいましたね(笑)。当時の千葉県では市立船橋高校がかなり強かったと思いますが、習志野高校というご自身の進路はどういう選択の中からでしょうか?

「僕は中学生時代に選抜に入ったりするような選手ではなかったので、どちらかと言うと王者・市船よりは古豪・習志野で何とか自分がリーダーになって、『市船を倒して古豪復活をさせるんだ』というような雰囲気に惹かれて習志野を選んだんですけど、ちょうどその2年ぐらい前に本田裕一郎先生が市原緑高校から習志野に移られていて、強化をし始めた最初の時期だったんですよね。蓋を開けてみたら、僕の学年は県選抜が15人も入ってきて、いい選手の集まる学年になってしまったという(笑)。自分にとっては不幸な環境だったんですけど、結果的には最高の仲間と一緒に青春時代を過ごすことができて、非常に充実していました。

蘇我はサッカーが凄く盛んな地域で、その地域の子供から大人まで広い年代で、夜に蘇我中学校の体育館や川崎製鉄の芝生のグラウンドに集まって、サッカーをやる機会があって、中2ぐらいから知り合いのツテでたまたま僕もそこに行くようになったんです。そこで徐々に自分は習志野に行くことを決めていったんですけど、そこに来ていた蘇我中の選手たちから県選抜の有望な選手がだいたい習志野に行くんだという情報は入ってきていたので、『みんな来るなよ……』と思っていたんですけど(笑)、その中の1人が今は尚志高校で監督をやっている仲村浩二ですね」

――ちなみにポジションはどこをやられていたんですか?

「小学校の最初はCFですけど、中学校からセンターハーフになって、高校からSBで、大学はCBですね(笑)。通用するものがだんだん少なくなっていった感じです。やっぱりコーチングが持ち味になっていたんじゃないですかね。習志野の中にも質の高い仲間がいっぱいいたので、自分が生き残る術として、頑張るとか、走るとか、そういうところをアピールしましたし、そこを評価してくださった本田先生には本当に感謝しています。だからこそ、早い段階から指導者を目指すようになったのだと思います」

――本田先生の存在は四方田さんにとっても相当大きいですか?

「そうですね。恩師です。自分にとって一番多感な時期でもある青春時代に、監督としての振る舞いを学ばせてもらいました。一緒にアルゼンチンにも行きましたし、たくさんの思い出があります」

――アルゼンチンには習志野の遠征で行かれたんですか?

「はい。僕が1年の時です。最初は本田先生が指導者研修で行かれたらしいんですけど、本田先生は凄く行動力がある方なので、『ウチの選手にもそういう機会を与えてくれないか』ということで話を広げてくれて、急遽『行きたいヤツはいるか?』と言われたんです。行くんだったら若い方がいいから1年生の中からということで、35人ぐらいいた部員の中で13人だったかなあ。夏休みに40日間アルゼンチンに行きました。

ベレス・サルスフィエルド、サン・ロレンソ、代表とそれぞれ2週間ずつぐらい帯同させてもらって、試合も10試合以上やらせてもらいました。本当に日本では得られないような海外の感覚のようなものを15歳で得られたのは大きかったですけど、選手権予選を終えられた本田先生が途中からいらっしゃって、急に朝練をさせられたんです。『なんでオレたち、アルゼンチンまで来て本田先生と朝練やってるんだ?』って(笑)。でも、現地のアルゼンチン人コーチに『それはちょっとやめてくれ』と言われて、『じゃあやめるか』ということで、1週間ぐらいで朝練はなくなったんですけど、『代わりにスペイン語を覚えろ』と言われて、『スペイン語のテストをするから、明日までにこれだけ覚えてこい』と言われてテストもやりましたし、帰国したらサッカー用語はスペイン語に変わっていましたね(笑)。

当時は朝鮮学校さんと練習試合もやらせてもらっていたので、朝鮮語の単語テストがあって、サッカー用語も朝鮮語を使ってやったりもしていたんですけど、アルゼンチンから帰ってきたらいきなりスペイン語になっていました。本田先生の学ぶ姿勢や行動力は本当に凄いです。30年以上前からそういう感覚でやられていたので、それが本田先生の功績を支えている原動力になっていることは感じますね」

――習志野時代のプレーヤーとしての立ち位置はどういうものでしたか?

「控えですね。100人以上の部員がいましたし、20人の公式戦のメンバーに入るのが大変で、どちらかというとレギュラークラスはみんなプロになるようなレベルだったので、自分はあまりそこを目標にできなかったというか、メンバーに入ることで必死でした。3年生になって、ようやくメンバー入りできるかどうかくらいでしたね。

本田先生やコーチの小室(雅弘)さんには、『相手のエースの選手が出てきた時に、その選手をマンツーマンで潰すような役割をできるヤツがいないから、その時に“ヨモ!”って名前が出てくるように準備しておけ』って言われたんですよね。当時は渋谷幕張高校にブラジル人選手が多くて、『その選手を抑えるのはオレがやろう!』と思って頑張っていたんですけど、結局僕たちは仲村浩二がユース代表に選ばれていたことで、選手権に推薦出場で出られたので、予選がなくなってしまったんです。

ただ、確か第1回の高円宮杯全日本ユースだと思うんですけど、決勝で山田隆裕、名波浩、望月重良とそうそうたるメンバーのそろっていた清水商業と対戦したんです。当時は山田が騒がれていたものの、そこを動かしている心臓は名波だということになって、あの高円宮杯以降の僕のモチベーションは、『選手権で名波を抑えて優勝するんだ』ということになり、それを目標に半年間頑張りました。結局選手権で清商は大宮東に3回戦でPK戦で負けてしまって、目標が薄れてしまい、結果的に自分たちも前園真聖がいた鹿児島実業にロスタイムの失点で1-2で負けて、そこで高校サッカーは終わりましたね」

――高円宮杯全日本ユースの決勝では名波さんのマークに付かれたんですか?

「いえ、自分は決勝に出られなかったんです。チーム全体でも『名波が凄い』という共通した感想を持ったというか、選手権はその清商に勝つためにはどうしたらいいんだという中で、自分がやれることとして『名波を抑えよう』と。でも、悔しいですけど、それを成し遂げたのがワッキー(ペナルティ)なんですよ。市船は2回戦で清商にPK戦で負けたんですけど、名波のマンツーマンの役割にワッキーが指名されて、ワッキーはほぼ完璧に抑えたのに、名波のヒールキックのたったワンプレーを抑えられなくて、そこからのコンビネーションから追い付かれて、PK戦で負けたんですよね。僕は『ワッキーいいなあ』と思っていました(笑)。市船が負けて清商が勝ったので、改めて『よし!決勝でオレが名波を抑えてやる!』という気持ちを持てたんですけどね」

――最後の選手権というのはいかがでしたか?

「そこを目標に3年間ずっとやってきたわけで、もう自分たちの最高の舞台だったというか、“あと100日”ぐらいからみんなでカウントダウンして過ごしていましたからね。選手権というのはやっぱり夢のような舞台でした。国立に行くことを思い描いてやっていた中で、その1つ前で夢が破れて、悔しい結果ではありましたけど、4回も試合ができましたし、素晴らしい思い出になりました」

ようやく実現した“名波浩のマンマーク”

――そこから順天堂大に進学されていますが、その経緯を教えていただけますか?

「選手としてはある程度高校で見切りをつけてというか、指導者としてやっていきたい気持ちも強かったんです。当時はまだプロがない時代でしたから、教員になって、『高校サッカーの先生としてサッカーに携わっていきたいな』という気持ちで体育大を目指そうとしていたので、日体大に行きたいと思っていました。ただ、勉強もまったくしていなかったですし、現役では行けなくて、一浪して日体大に行くか、順天堂大に行くかを考えていました。結果的に日体大にも順大にも受かった中で、順大は本田先生の母校でしたし、学校は千葉にありますけど、『日体大に行こうかな』と自分の中では決めていたんです。でも、『一応ギリギリまで悩んでみたら』とは周囲に言われていたんですよね。

実は順大の試験に行った時に、受験番号が名波のすぐ後ろだったんですよ(笑)。実技の時に僕は習志野のジャージを着て、彼は清商のジャージを着ていたので、『オマエ、習志野?』みたいに話をされましたし、仲村浩二も順大に行っていたので、練習をたまに見に行った時に声をかけたりはしていました。一浪して両方受かった後に練習を見に行って、いろいろな人に『一緒にやろうぜ』と言ってもらえて、少しずつ気持ちが順大に傾いていきましたし、高校時代に実現しなかった“名波のマーク”というところで、自分の中でも『やっぱり選手としてやり切らないと終われないな』という気持ちも正直あって、最後の最後の土壇場で日体大ではなく、『順大のこの環境でプレーしながら指導者を目指そう』と頭を切り替えて、進路を順大に決めたんですよね」

――名波さんのマークを対戦相手ではなく、同じチームメイトとしてやってやろうと(笑)。

「順大も部員は150人ぐらいいるので、また大変でした。AチームからDチームぐらいまであって、高校サッカーのスター選手が集まるようなチームでしたし、その中で紅白戦に出ることも至難の技なんですよ。

僕はだいたい高校2年生ぐらいからは、自分の中でもう指導者になりたい気持ちの方が強くて、本田先生と一緒に指導されていた小室さんというコーチの方は習志野が全国優勝された時の選手で、その後にイングランドに行かれてライセンスを取られた方で、直接的な指導は小室さんに受けたことも多かった中で、その練習が凄く楽しくて、わかりやすくて、『こういう指導者になりたいな』という気持ちはずっとあったんです。

だから、3年生の選手権も準々決勝で鹿実に負けた後に、自分の中ではもう『指導者のスタートを切ろう』ぐらいの気持ちがあって、準決勝と決勝は1人で見に行きました。『自分が監督だったら、ハーフタイムに何を言うかな』とか考えながら見ていましたね。そういう意味では、かなり早い段階から指導者としてのスタートは切ったのかなと思います」

――では、順大では選手としてやり切りたい想いは持ちつつ、指導者を念頭に置いて活動されていたわけですね。

「そうですね。でも、やれるだけやりたい気持ちはあったので、順大の中でもAチームを目指して頑張っていましたけど、そこからだんだん公式戦に向けて人数が絞られていくと、淘汰されていく中の1人でした。ただ、自分の中でやり残していた名波とのマッチアップも2回ぐらいはやれましたよ(笑)」

――願いが通じたわけですね(笑)。

「彼を困らせたというだけで自己満足していました(笑)」

――名波浩はやはり上手かったですか?

「本当に『上手いなあ』と思ったのは、やはり同じチームでやった時の方でしたね。何回かですけど、同じチームで紅白戦をやれたことがあって、自分がSBとしてオーバーラップしていくと、『まさか出てこないだろうな』というタイミングで使ってくれるんですよ。『このタイミングでスルーパスが入ってくるか』みたいな。自分が走ったというよりは、走らされてそのまま突破してしまったような感覚というか、『凄いな』という感覚はありましたね。

ただ、僕は逆に『とにかく削ってやろう』ぐらいの感じで名波に行っていましたし、紅白戦なのに”削り”も入れながらプレーしていたので、相当嫌がられていましたね。ある紅白戦が終わった時に、今は帝京高校で監督をやっている日比(威)が、『ヨモ!最高に良かったぞ』と言ってくれて、『今日は飲もう』と話して、アイツと飲みに行ったのはよく覚えています(笑)」

――順大での4年間は名波さんのマンマークもでき、素晴らしいパスももらう中で(笑)、選手としてはやり切った感じでしょうか?

「そうですね。大学4年生になって、吉村(雅文)監督が戻られて、『力のない4年生は落とす』という紅白戦を実施されて、僕は副キャプテンだったのに見事に落ちまして(笑)、今は法政二高で監督をしている水島(光)というキャプテンに後は託して、細々とBチームで頑張っていました。あとは、大学院に行くことを決めていたので、その進学に向けての勉強を頑張っていましたね」

現役大学院生が日本代表のスカウティング担当に

――順大卒業後は筑波大の大学院に進まれています。この経緯を教えていただけますか?

「もともとは小室さんのように、大学を卒業したらイングランドに行って、コーチングライセンスを獲りに行きたいと思っていたので、そのことを当時の順大の部長の小宮(喜久)先生に話したら、『日本で指導経験のない者が、向こうにライセンスを獲りに行ってもちょっと早いから、日本で大学院に行って、コーチ経験を積んでから海外留学した方がいいんじゃないか?』というアドバイスをいただいて、『それなら順大で後輩たちの指導をさせてください』という話をしたんですけど、『せっかく大学院に行くんだったら、順大より筑波の方がいいんじゃないか?』と。『筑波で来年からS級ライセンスを受講できる講座が始まるから、そこに関われるとオマエのためになるんじゃないか?』と言われたんですよね。

僕としては順大ではなく、筑波に行くというのは後輩たちを裏切るようで嫌だったので、『筑波を蹴って、順大に残ろうかな』と思っていたんです(笑)。それを成し遂げるために勉強を頑張って、結果的に両方受かりました。その時も大学入学の時と同じような感じで、最初は順大に行くつもりだったんですけど、『そんなもったいない話があるか』と。『田嶋幸三さんも筑波に戻ってきて、S級のインストラクターをやられるから、絶対に筑波に行って1回外を見てきた方がいいぞ』みたいに多くの人に言われて、最後の最後に筑波に行くことを決めました」

――四方田さんは大学入学の時も、大学院進学の時も、ちゃんとご自身で選択肢を勝ち取って、その中で選ばれてきていますね。

「そこは目標にありましたから。ちゃんと勝ち取った中で選択したいと。ただ、結局自分の思い描いていた通りには行っていないんですけどね(笑)。どちらかというと、何かの選択をする時に、友達の話も聞いた中で冷静に判断することも、自分の特徴なのかなとは思います」

――大学院では田嶋幸三研究室に所属されていたんですよね。今から考えると、「凄い研究室にいたなあ」と思われますか?

「まあ、その時はまだ田嶋さんもJFAの会長ではなかったですから(笑)。最初から田嶋さんの研究室に入ったわけではなく、最初は筑波の蹴球部のコーチをやるということで、当時はスタッフも結構人数も多くて、Aチームは決まっていましたし、『新人戦のコーチやってみるか?』みたいな感じで、最初は1,2年生で戦う新人戦のチームを担当したんですけど、新人戦って6月で終わってしまうんですよ。終わってからどうしようかという時に、Bチームのコーチになったんですけど、夏頃に田嶋さんから『S級やA級の指導者講習がある時の手伝いをしてほしい』と言ってもらえて、そこで帯同し始めたのがキッカケですね。いろいろと普段からやることもあるので、基本的には田嶋研究室に籍を置いてやっていた方がいいんじゃないかと。

それでS級ライセンスの筑波での受講コースが夏から始まったんですけど、そうすると松永英機さんや小野剛さんなど、アトランタオリンピックでスカウティングをやられていた方々がそちらにいらっしゃったので、協会のスカウティング部隊が人手不足になったんですよね。山本昌邦さん、吉田靖さん、上田栄治さんといった方がメインでやられていたスカウティングをサポートする人がいないということで、僕が推薦してもらえて、スカウティング活動に参加させてもらったことが、また次へと繋がるキッカケになったんです。

山本昌邦さんが監督をされていたU-19日本代表のアジア最終予選に帯同したのが、最初の代表チームとの関わりで、当時の選手でいうとそれこそ(中村)俊輔とか柳沢(敦)、今は横浜FCにいる福田健二がいたチームでした。その大会にA代表のコーチをされていた岡田(武史)さんが視察に来ていて、当時の監督の加茂(周)さんはあまりスカウティングを採り入れていなかったんですけど、フランスW杯の最終予選前で、岡田さんが『そういうところにも力を入れていきたいと思っている』と。それで試験的に『A代表のアジアカップでスカウティングをやってもらいたいから、帯同してくれ』となったところから、A代表との関わりが始まって、『もう1回!』『その次も』『その次も』みたいな流れで、気づいたらそのまま最終予選になっていましたね」

――もちろん田嶋さんの周りにはいろいろな候補がいたはずですが、なぜ自分が選ばれたのだと思われますか?

「いやあ、わからないですね。田嶋さんに聞いてください(笑)。ただ、何でも吸収してやろうという姿勢はあったと思います。どこにでも行く、何でもやる、というスタンスだけはメチャメチャ持っていたので、全力で何でも取り組んでいました」

24歳で味わった「国を背負って戦う」ということ

――96年のアジアカップの頃は、まだ四方田さんも24歳ぐらいですよね。テレビで見ていたような代表選手がいる中に入っていく感覚って、どういうものだったんですか?

「普通は段階を経ていくわけじゃないですか。選手だったら大学サッカーからJリーグがあって、Jリーグに入って今度は試合に出られるかとかがあって、その中で活躍して初めて代表があってという段階があるわけですけど、僕はそれを選手じゃないにしても、いきなり一番上のところをやらせてもらえたので、やっぱり選手を見た瞬間は『カズだよ!』『井原だよ!』ってなりましたね(笑)。

とにかくカッコ良かったですし、ほとんどが年上の人たちで、そういう意味では少し物怖じもしましたけど、それこそ名波が声をかけてくれたり、同年代の選手たちがサポートをしてくれたのは凄く感謝しています。まだ若かったので、人が足りないと紅白戦にも入れてもらえましたよ。大学サッカーでレギュラーになれなかった選手が、日本代表の紅白戦にまで出してもらえて、その時はメチャメチャ楽しかったです。『おお!オレ、カズさんのマークしてるよ!』『あっ、カズさんからボール取っちゃった!』とか(笑)。奪った瞬間にもう一度取り返されて、『ああ!やっぱりカズさんだ!』って。

まだ24歳でしたからね。実際に良いプレーなんてできるわけないので、岡田さんに『今日はミスが多かったです』って言ったら、『別にオマエのプレーに期待してないから。オマエのプレーはどうでもいいんだ』って言われましたね(笑)。前園に『四方田くん、頼むからちゃんとパス繋いでよ!』とも言われたなあ。良い経験をさせてもらいました」

――あの代表に対する日本中のサッカーファンの想いは本当に特別でしたけど、実際にチームの中にいて感じるプレッシャーはいかがでしたか?

「監督の全責任を背負っているプレッシャーを真横で見られたのは、自分がその後に監督を目指す上ではものすごく大きな経験でした。監督ってやはりそれだけのものを背負いながらも、最後は全部自分が責任を背負って、決断をしていかなくてはいけないというところとか、それだけの決断をするからには、できる限りのプロセスを経て、そこを絞り出していかなくてはいけないところとか、そこは本当に勉強になりました。

選手もあれだけのプレッシャーを受けながら、すべてのことを引き受けて死ぬ気でグラウンドへ向かっていく姿勢は凄かったです。カズさんがゲームに向かっていく時の姿勢は、凄まじい気持ちの入り方でしたし、当時は国民の期待を一身に背負っているようなチームでしたから、勝てない時は選手も監督もボロクソに言われたり、水をかけられたり、家族の生活も脅かされるようなプレッシャーを受けながら、みんなやっていましたけど、その中でお互いに支え合って、励まし合って、『オレらはやれることをやるしかないよな』と。国のために、日本サッカー界のために、自分たちはベストを尽くすんだと。やり切る姿勢というのは凄かったです。

正直僕自身はアシスタントというそんなにプレッシャーのないような立場だったので、どちらかというとチームの結果より、自分の仕事に対するプレッシャーはありましたね。『自分が任されたことをやり遂げられるか』とか、そこに対するプレッシャーはありましたけど、正直勝敗に対するプレッシャーは全くなかったので、そこはチームの中でも監督やコーチングスタッフ、選手とは全く違う立場で関わらせていただいたなと。あまりにも飛躍しすぎた場所に僕は入っていきましたけど、あれを中で見させていただけたことは、後々に良くも悪くも大きな影響を受けましたね。

その後、自分もいろいろな厳しい舞台に立たせてもらいましたけど、自分がアカデミーやトップの監督をやらせてもらった中でも、あれに匹敵する舞台というのはなかなかないので、どちらかというとプレッシャーという部分は麻痺することになったのかもしれないですね。指導者のスタートから麻痺した状態で始められたので、少しのことでは動じないよという感覚や経験を、自分で持つことができたとは思います」

Photos: ©YOKOHAMA FC, Allsport, Getty Images

Profile

土屋 雅史

1979年8月18日生まれ。群馬県出身。群馬県立高崎高校3年時には全国総体でベスト8に入り、大会優秀選手に選出。2003年に株式会社ジェイ・スカイ・スポーツ(現ジェイ・スポーツ)へ入社。学生時代からヘビーな視聴者だった「Foot!」ではAD、ディレクター、プロデューサーとすべてを経験。2021年からフリーランスとして活動中。昔は現場、TV中継含めて年間1000試合ぐらい見ていたこともありました。サッカー大好き!

大新年会SP

大新年会SP

配信中!

配信中!

いちご・大葉

いちご・大葉 (@tbsmatsukosekai)

(@tbsmatsukosekai)