カルチョのNo.1スカウトに聞くストライカー進化論

マルコ・ズニーノ(ボローニャスカウティングディレクター)インタビュー

マルコ・ズニーノは、ボローニャのスカウティングディレクターであると同時に、イタリアサッカー連盟(FIGC)テクニカルセンターでスカウトのライセンス講座を統括しているこの分野の第一人者だ。そのFIGCの講義で使っているスカウティングのフレームワークは業界内でも非常に高く評価されている。「モダンストライカーとは何なのか?」を考えるために、本誌でおなじみのレナート・バルディが推薦したのが、この人。彼とともに、このポジションの歴史を紐解いてみよう。

原型はマジック・マジャール、3つのタイプとは?

――イタリアにおけるスカウティングメソッド研究の第一人者であるマルコは、かつて『グエリン・スポルティーボ』の編集者としてバロンドールの選考委員も務めるなど、ジャーナリストとしても素晴らしいキャリアの持ち主であり、博覧強記のサッカー史家でもあるというレジェンドです。冨安を発掘してボローニャに獲得した「張本人」と言えば、日本の読者にもその慧眼が伝わるかと思います。今日はそのマルコとCFというポジションについて様々な角度から掘り下げていければと思っています。その柱となるのは、CFというポジションがこれまでどのような歴史的変遷をたどってきたのか、サッカーのスタイルと戦術が近年少なからず変化する中で、このポジションのあり方はどう変化しているのかという設問だと考えています。

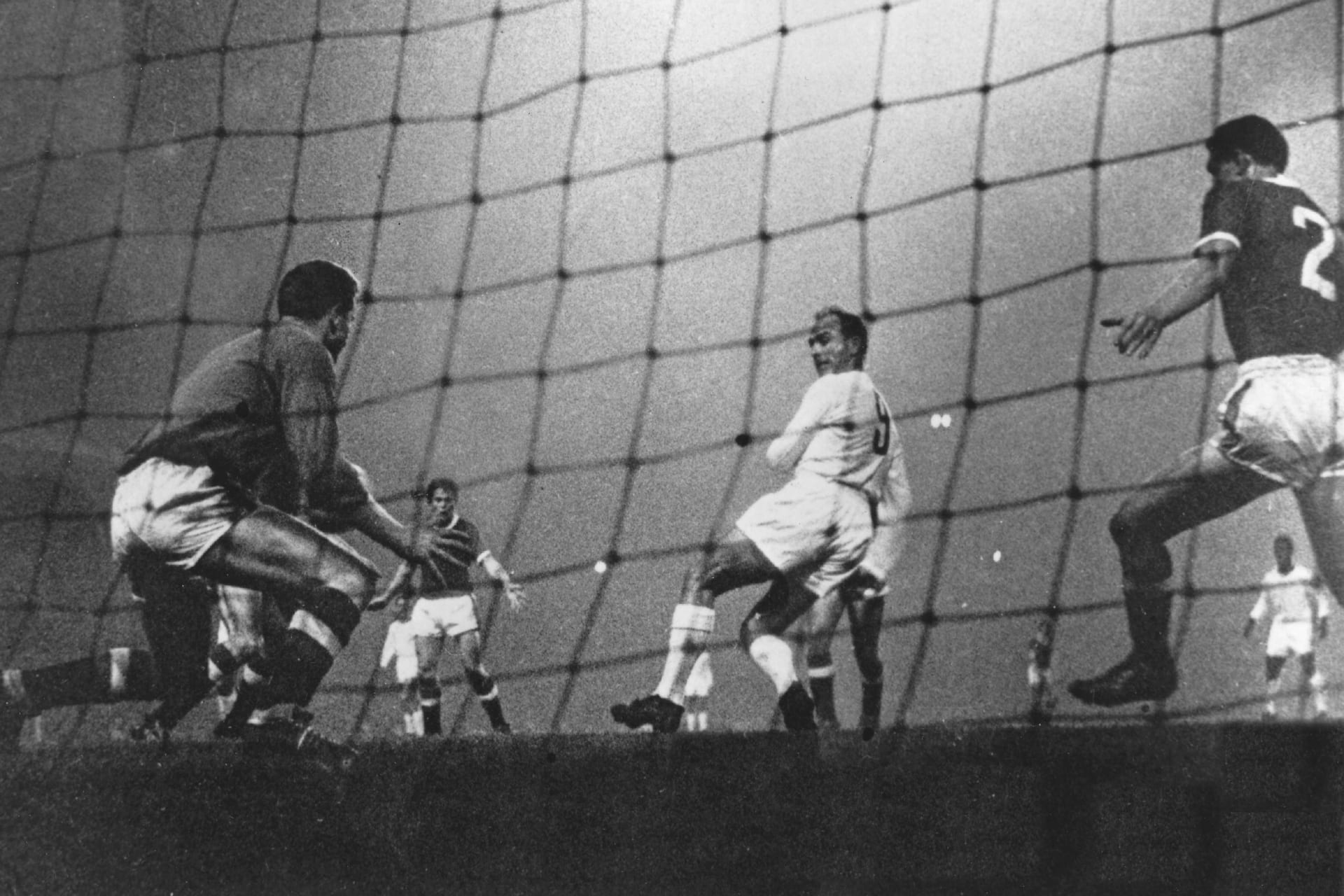

ズニーノ「FWというポジションの歴史を振り返った時に、最も大きなエポックとなる変化が起こったのは1950年代だった。遠い昔の話に思えるかもしれないけれど、これを知らずしてCFの現在は語れない。それまでは世界中どこでも、前線のアタッカーはCF1人と2人のウイングによって構成されていた。いわゆる『システマ』(=WMシステム/[3-2-2-3])はもちろん、それ以前に一般的だった『メトド』([2-3-5])も実質的には[2-3-2-3]、あるいは[2-5-3]だったからね。CFは、後方から送り込まれたボールを収めて攻撃の基準点となること、そしてとりわけウイングが折り返したクロスをヘディングで捉えてゴールをすることが主な仕事だった。だから体格が大きく空中戦に強いタイプが好まれた。スピードやアジリティは求められていなかったんだ。1950年代というのは、サッカーのTV中継が始まった時代であり、それによってW杯、さらには欧州チャンピオンズカップ(現CL)が世界中に知られ、戦術が映像として広まるようになった時代だ。前線中央でプレーするアタッカーが大きく3つのタイプに分岐したのもこの時代だった。そのひな形になったのは1950年代初期に初めてウェンブリーでイングランドを破るなど、世界最強を誇ったハンガリー代表。このチームに見られる3つのタイプは、現在においてもCFの基本的なタイポロジーの一部をなしている」

――その3つとは何でしょう?

ズニーノ「1つはプリマプンタ・ディ・モビメント、英国で『ストライカー』と呼ばれる、よりダイナミックに前線を動き回るタイプのCF。その原形と言えるのが、ハンガリーで背番号8をつけ、その後バルセロナでもプレーすることになるシャンドール・コチシュだ。スピードとクイックネスに優れ、テクニックがあり、長身ではなかったが空中戦にも強かった。1対1で仕掛け、裏のスペースをアタックし、動きながらシュートを打った。もう1つのタイプはセコンダプンタ(セカンドトップ)。ハンガリーでは背番号10のフェレンツ・プスカシュが担っていた。抜群のテクニックを備え、中盤に下がってきてパスを受けるとドリブルでの仕掛けやスルーパスでチャンスを演出し、自らもシュートを放った。ストライカーがよりゴールに近いゾーンで動くとしたら、セカンドトップはもう少し低いところまで下がってきてボールに絡むことも少なくないが、スペースがあれば前線に入り込み積極的にフィニッシュに絡みもする。そして3つ目のタイプはいわゆる『偽9番』。トップ下的な位置から中盤に下がってきながらゴールを背にしてパスを受け、そこから前を向いてパスやドリブルで仕掛けていく。前線からセカンドトップが下がって来れば入れ替わりにそのスペースに入り込んでフィニッシュに絡む。これは右ウイングからコンバートされた小柄なテクニシャンであるナンドール・ヒデクチの役割だった」

――その意味では、この「マジック・マジャール」こそがモダンサッカーの原点であるとも言えそうですね。

ズニーノ「まさにその通りだよ。しかし、この『偽9番』というプレースタイルを確立したのは、チャンピオンズカップ5連覇を成し遂げたレアル・マドリーのレジェンド、アルフレッド・ディ・ステファノだ。WMシステムでCFのポジションにいながら、中盤まで下がってボールに絡み、そこからドリブルやワンツーで敵の守備を突破してシュートを放った。フィジカル的にも戦術的にも、史上初めての現代的なCFだった。ヒデクチはコンバートされた右ウイングだったが、ディ・ステファノはリーベルプレート時代から文字通りのCFであり、『偽9番』だったからだ。

ポジションはCFでありながら、実際にはトップ下として振る舞う『偽9番』は、近年グアルディオラがメッシをそのような形で使ったことであらためて注目を浴び、新しい戦術的試みのようにも取り上げられたが、実際には半世紀以上も前から、サッカー史の節目節目で重要な主役たちがこの機能を担ってきた。1970年のW杯で優勝したブラジルのシステムは[4-2-4]だったが、純粋なCFは誰もいなかった。前線中央でプレーしたペレはセカンドトップであり、トスタンは『偽9番』だった。2人ともクラブでは背番号10を背負ってプレーしていた選手だ。このチームは他にもリベリーノ、ジャイルジーニョ、ジェルソンとさらに3人の『10番』を擁していた。チームの半分が10番だったんだ。74年のオランダではクライフがレンセンブリンクとレップという2人のウイングの間に位置して、中盤までボールをもらいに下がり、そこからプレーを始めて周囲を使いながら、時には1人でフィニッシュまで持っていった。86年のアルゼンチンで、バルダーノ、ブルチャガという2人のウイングの間でプレーしたマラドーナも、機能はほとんど同じだ。ローマでのトッティ、そしてバルセロナでのメッシももちろんその正統的な系譜に連なっている。今ならフィルミーノがその典型だろう。

つまるところ、ゴールに背を向けてのポストプレーとヘディングシュートを仕事とする古典的なCFが主流だったのは1950年代までであり、それ以降、前線中央でプレーするアタッカーは『ストライカー』、『セカンドトップ』、『偽9番』という3つのタイプに分化したというわけだ。その後はそれぞれの時代において、これらのポジションを様々な解釈でプレーするCFが活躍した」

大型化という、もう1つのトレンド

――ここで言う「ストライカー」と「偽9番」は、現代においてもCFのタイポロジーの1つに挙げられると思います。ただセカンドトップに関して言うと、ファーストトップがいてのセカンドトップということになるのでしょうが、ここでCFという時に想定しているのはファーストトップなので、ちょっと矛盾する話になってしまいます。タイプとしては「偽9番」と重なる部分が多いのではないかと思うのですが。……

日本人ストライカー改造計画

Profile

片野 道郎

1962年仙台市生まれ。95年から北イタリア・アレッサンドリア在住。ジャーナリスト・翻訳家として、ピッチ上の出来事にとどまらず、その背後にある社会・経済・文化にまで視野を広げて、カルチョの魅力と奥深さをディープかつ多角的に伝えている。主な著書に『チャンピオンズリーグ・クロニクル』、『それでも世界はサッカーとともに回り続ける』『モウリーニョの流儀』。共著に『モダンサッカーの教科書』などがある。