「文化を誤解する」ウルトラス。独カルチャー誌的“ファン文化”

メディアの“演出”から離れたサッカーを伝え続ける『エルフ・フロインデ』編集長の主張

スポーツの商業化・エンターテインメント化とそれに対する批判や嫌悪感、あるいは一種の諦観が広がる現代にあって、サッカーのショービジネス化を一貫して批判し続けるドイツのサッカーカルチャーマガジン『エルフ・フロインデ』。

「サッカー文化のための雑誌」を標榜する彼らはしかし、ひと際熱いことで知られ“ファンの理想的なあり方”としてスポーツ界の見本と評されることも少なくないドイツのファン文化を、ただただ称賛するばかりではない。

それどころか、ドイツのウルトラスに「本当にイライラさせられる」と口にする編集長のフィリップ・ケスターは、「(ドイツのウルトラスの大部分は)『文化』というものを根本的に誤解している」とさえ語る。

ドイツ国内はもちろん、国外からも一目置かれるサッカーメディアの成り立ち、そして「サッカーの持っている熱をそのまま運ぶ」というそのコンセプトに触れることで、スポーツにおけるファンとは、文化とは何なのかを再考する契機にしてほしい。

11 FREUNDE

エルフ・フロインデ(ドイツ)

11freunde.de

編集長

Philipp KÖSTER

フィリップ・ケスター

ビーレフェルト出身。生まれ故郷のアルミニア・ビーレフェルトに惚れ込み、「1988年から1997年まで、1試合も欠かさずに見に行った」という。ボン大学を卒業後、その熱が高じてビーレフェルトのファンジンを制作していたが、「すべてのクラブにとってのファンジンが作れないか」と思い立ち、2000年に友人と『エルフ・フロインデ』を創刊。苦労の末に一目置かれる雑誌へと成長させた。現在も編集長として現場の統括をしている。

“雑誌”へのこだわり

紙媒体であり続けるのは本当に大事なこと

── まずは『エルフ・フロインデ』創刊に至るまでの経緯を聞かせてください。

「ドイツの各クラブには、それぞれのスタジアムでファンジン(ファンが作って売る雑誌)がある。私は友人たちと『3時半までは、世界は普通通りだったのに』というビーレフェルト(現2部)の本を作っていた。それがけっこううまく行って、1000部ほど刷ったものが全部売れたんだ。それで調子に乗って『これを雑誌にして、すべてのクラブ向けのファンジンにすれば良いんじゃないか』と思いついた。最初のアイディアは“全クラブのファンが『エルフ・フロインデ』のために記事を書いてくれる”というもの。つまり、クラブの垣根を越えたファンジンということだね。当時は、まさか今のように発展するなんて思いもしなかったよ。実際、たった2人だけで始めたんだけど、1冊目を作ってベルリンのオリンピアシュタディオンで売ってみたものの全然ダメ。最初の3年間は本当に厳しかった。インタビューをしようにも、表紙で何かカッコ良いことをしようにもお金がなかったからね」 前身となるビーレフェルトのファンジン『3時半までは、世界は普通通りだったのに』

── 借金がかさんだ、という話を読みました。

「まあ、当たり前だよね。借金は最初の2年半の間に5万ユーロ(約575万円)まで膨らんだかな。でも当時、ドイツにはサッカー文化やファンカルチャーといったピッチ外のことを取り上げるメディアがまったくないことに私たちは気づいていた。写真一つ取っても、シュートシーンや1対1のぶつかり合いのような、ピッチ上の選手たちを映す古典的なものばかり。そういった中に、まったく違う視点を持った写真を持ってきたかった。例えば、スタジアムの写真のポスターを付録にしたりしてね。とにかく、それまでのサッカーメディアにはなかった見方でサッカーというものを捉えたかったんだ」

──「それまでにはなかった見方」というのは具体的に言うと?

「ユーモアを交えたりして、サッカーファンが自分のことを自分で笑えるような視点が必要だと感じていた。サッカーファンって何でもかんでもクレイジーなほど真面目に物事を受け止めるだろう? 試合を見に行けば最初から最後まで『クラブに忠誠を誓う』みたいなことばかり言ってさ。それで試合に負けると、現実を直視しないといけなくなるわけだ。そんなふうに理想と現実との間に乖離(かいり)が生じた時、どうにかバランスを取ってくれるのはユーモアなんだよ。日本でもドイツと同じだと思うけれど、サッカーファンって望むと望まざるとにかかわらず、どこかおかしいだろう? はたから見ていると面白くて、同時に恥ずかしくもなってくる。けど自分自身がまさにそうで、負けた日には怒りが湧いて、悲しくてどうしようもなくなってしまうからそういう馬鹿みたいな部分がよくわかるんだ」

── そうしたユーモアであったり、あるいは文学的というか、文化的な一面も備えている『エルフ・フロインデ』は、サッカーのショービジネス化に対して批判的な立場を取っていますよね?

「それはとても難しいところでね。一方では、私たち自身も含めてサッカー産業そのものが儲かり恩恵を受けている。こういった流れにもし社会全体が嫌悪感を抱いているようだったら、現状のようにはなっていないだろう。その一方で少し距離を取ってみれば、サッカーの勝ち負けなんて本当にくだらないことなんだ。例えば、君らがアリアンツ・アレナまでバイエルンの試合を見に行くとしよう。そこで提供されるのは、本当に巨大なエンターテインメントそのものだよ。座席でさえも観客が快適に座っていられるように作られている。昔は考えられなかったことだ。スタジアムの雰囲気そのものも、上手に演出されたものになってしまっている。すべてがあらかじめプランニングされていて、10分前にクラブの歌、5分前と3分前には別の曲を流すといった具合にね。ファンはただ流れた音楽に合わせて歌うだけ。『新しい時代のエンターテインメントはこういうものなんだ』と言う人もいるけれど、ファンが自分たちで歌いたいように歌えばいいじゃないか、とも思うんだ。でもまあ、それも難しくなったのかな。昔に比べると、本当に信じられないほどのお金がつぎ込まれるようになってしまっているからね。『それが新しいサッカーの世界だ』と言う人もいるけれど、メディアの世界では他に誰もやらない以上、私たち『エルフ・フロインデ』が批判的な反応をしなければならないんだ」

── ただ、そうしてサッカー界が変化していくように『エルフ・フロインデ』も変わってきている部分はあるのではないですか?

「そうだね。初期の雑誌は50ページくらいしかなかったけど、ずっと分厚くなって広告もはるかに多い。その分、雑誌のクオリティに関しても今の方が断然上がっているから、これで良いと思っているよ。ただ、『エルフ・フロインデ』というメディアの性格は残していかないといけない。難しいことだけどね。最初は2人で始めたものが、今では26人もいる。昔は『エルフ・フロインデ』に関するすべての出来事を把握できていた。でも今はSNSからYouTubeで動画の拡散までいろいろやっているから、私が全部をコントロールするのは不可能だよ」

無限に広がる記事の対象

ファンが着るジャケットの写真を特集したことも

── 2010年に、ハンブルクにあるヨーロッパでも最大の出版社「グルーナー・ウント・ヤーン」に株式の51%を譲渡しましたよね。

「そう。『このままじゃ停滞してしまう。もっと大きな仕事がしたい』と思っていた時に、彼らが助けてくれたんだ。ただ正直、私も不安だった。規模が大きくなるにしたがって『エルフ・フロインデ』のキャラクターが失われてしまい、読者たちが離れていってしまうんじゃないか、とね。それに、デジタル化の波に押されて紙の雑誌は消えてしまうんじゃないか、ということも考えた。けれどわかったのは、読者は紙に印刷された『エルフ・フロインデ』をどうしても手に取りたいんだということ。だから私たちにとっても、紙媒体であり続けることは本当に大事なことだと思う。やっぱり、読むという行為には手に取った質感のようなものが必要なんだよ。だから、印刷された雑誌自体がなくなることはないと思っているんだ」

── そう言えば、雑誌の紙質を変えたことで読者との間で議論が巻き起こったと聞いています。

「他のメディアに書かれたんだけど、実際にはそんな大げさなものではなかったんだ。何かを変えるたびにネガティブな反応が出るんじゃないかと不安になったりもしたけれど、読者にとってはそう大したことじゃなかった。ただ、私たちも読者も、ツルツルに加工された紙だけは受け入れられないんだ。『エルフ・フロインデ』のもともとのアイディアが『ピカピカに輝くブンデスリーガに対するアンチテーゼ』だから。先ほども言ったように、エンターテインメントとして肥大化したブンデスリーガに冷や水を浴びせるためにね」

── 紙の質にもメッセージが込められているんですね。

「紙もそうだし、写真もそう。これまでのメディアが“演出”してきたサッカーのあり方から離れたサッカーを提示したいんだ。例えば、EUROの特集号にメルテザッカーの写真を使ってみたりね。これなんか『メルテザッカーのくだらない写真を見ただけで、雑誌を破り捨てそうになった』みたいなコメントがあったりして、嫌う人も本当に多いんだ。超がつくほどとは言わないけど、それなりに面白いと思うんだけどな」

── 出版社が営業面を担うようになったことで、編集部は雑誌作りに集中できるようになりましたか?

「そうだね。営業と編集部の間に明確な線が引かれているのはいいことだと思う。それから、編集部は今ベルリンにあるんだけど、これもとても重要なことなんだ。というのも、(首都である)ベルリンの街におけるサッカーの重要度はどうしたって相対的に低くなるから。ケルンやルール地方など他の地域だとそうはいかない。もちろん、ベルリンにもヘルタやウニオンがあって私たちも目を向けるけれど、中心になることはない。私たちにとって、中立であることは重要だ。特定のクラブを念頭に置いて作業するのは雑誌にとって良くないからね。過去に表紙の写真がバイエルン→ドルトムント→バイエルンと続いたことがあったんだけど、読者からは批判の嵐だったよ」

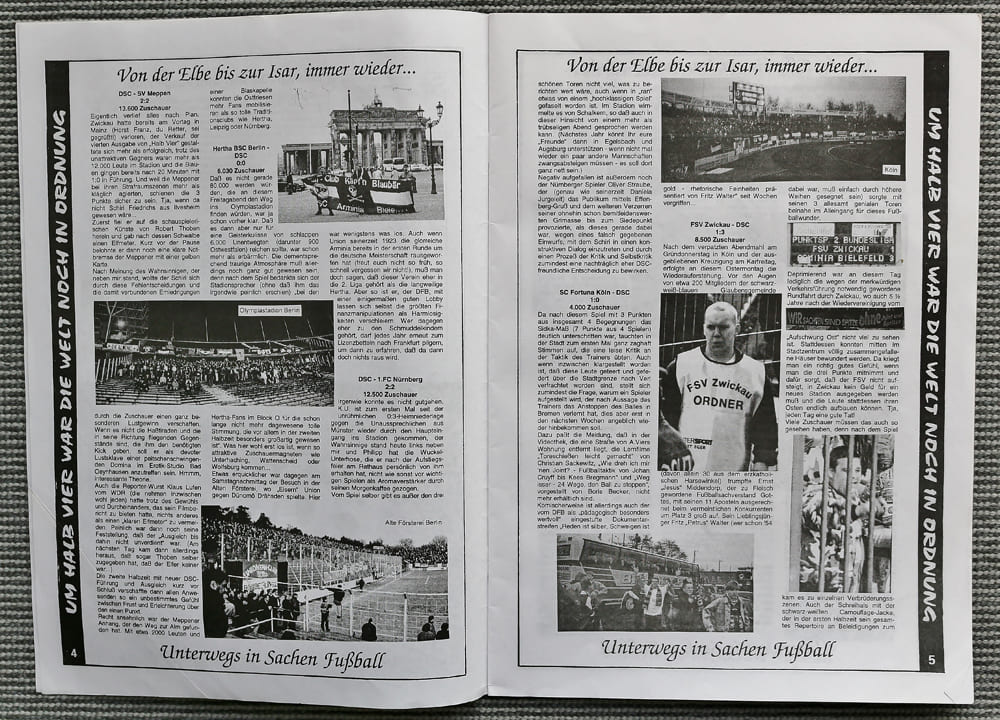

── 確か、少し前の号であなたは警備員について書いていましたよね。こんなルポルタージュを記事にするのは『エルフ・フロインデ』くらいです。

「もうね、全部書いちゃったんだよ。警備員、警察官、ファン、アウェイゲームの道中、サッカーパパにサッカーママ――この16年間、サッカーと直接関係ないようなものまで含めて一通りね。同じことを2度書いていないか、自分でもチェックしないといけないぐらいだ。ちなみに、『エルフ・フロインデ』ではスタジアムの表記に関して、ネーミングライツでつけられた名前は使わないようにしているんだ。多くの人々にとってはそんなに重要なことでもなくなってしまったのかもしれない。けど、ドルトムントだったらたいがいの人はいまだにベストファーレン・シュタディオンと呼んで、誰もシグナル・イドゥナ・パルクなんて言わないだろう? 本当にバカバカしい商売だ。でも、それが一般的になってしまったから。昔はスタジアムの名称が変わるだけでも大論争が起きたものだけど、今ではどうでも良くなってみんな飽き飽きしてしまっているんだよ」

── これまでに書いた記事で特に印象に残っているものは?

「ゴール裏のウルトラスについて批判的な記事を書いた時にはけっこう大きな騒動になったな。ドイツのウルトラスは最初から最後まで、何時間もずっと歌い続けるだけだろう? 本当にイライラさせられるんだ。私にとって大事なのは、ファンブロックが12人目の選手として試合に参加しているような、そういう気分になれるかどうか。これには『観客』と『ファン』の違いが関わってくる。試合を見たいのが観客で、自分がチームの一員として試合に参加して勝利に貢献したいのがファンだ。そして、ファンというからには誰かに指示されることなく、自分から行動を起こせることも重要だと思う。それ対してドイツのウルトラスの大部分は、残念ながらメガホンでリーダーみたいな人が先に歌ったものを追いかけるだけ。これは『文化』というものを根本的に誤解していると個人的には思っていてね。彼らが商業とは対極に位置してチームが勝つためにすべてを捧げているのはわかる。素晴らしいことだけど、それでも他にもっと違った応援のやり方があるんじゃないか、という内容だったんだけど、読んだウルトラスの人たちが信じられないほど怒っちゃってね。文字通り怒り狂っていたよ」

──『エルフ・フロインデ』の読者層の中心にいるのがそういう人たちではないですか?

「そうなんだよ。そのせいで数年間、フランクフルトに行けなくなってしまったんだ。でも、一度そういうことを書くのは大事なことだったと思う。昔からのファンの人たちはわかってくれたけれど、若いウルトラスは納得してないだろうし私も今のやり方は受け入れられないから」

── 他に『エルフ・フロインデ』らしい記事というとどういったものがあるでしょうか?

「いつだったか、ファンが着るジャケットの写真を特集した号があって、このためだけにわざわざワッペン付きのジャケットを作ったんだ。他の競技にも当てはめてみたりしてね。馬車競技からゴルフにテニス、チェスなんかもあったかな。スタッフ自らワッペンを縫い付けたり、わざと汚して使い込んだふうにしたり。こういうバカバカしい企画は本当に楽しいね」

雑誌以外の展開

WEBと雑誌は読み方のまったく違うメディア

── 現在、力を入れているのはどういった分野でしょうか?

「今のコンテンツで重要なのはオンラインのライブティッカーだね。ただ、私たちのライブティッカーは他のメディアのように何分に誰がクロスを上げて、点が入って、みたいにピッチ上で起こった出来事を逐一速報するわけではなくて、読者を『エルフ・フロインデ』のテイストの中に引き込むんだ。ユーモアがあって、面白おかしく、同時にサブカル的でもあって、思いもよらないような文化的な結びつきをアドリブで思いつくままに書いていく。しかも、これが信じられないほどに大成功を収めていてね。WEBにおける『エルフ・フロインデ』独特のコンテンツを発展させることができたのは、本当に大きかったよ」

── WEBサイトと雑誌の編集部は一緒に作業しているのですか?

「100%一緒だね。WEBの担当者も雑誌のために記事を書くし、その逆もあり得る。ただし、それぞれのコンテンツを作るための行程は別々だ。WEBにも雑誌にも載るような記事を書くことには意味がないし、あり得ない。それぞれまったく違った読み方をするメディアだ。どっちにもハマる記事というのは本当に少ないんだ。それに、『エルフ・フロインデ』を見てみなよ。雑誌がある、それだけだ。雑誌のコンセプト自体を変えることは決してない。『フロインデ(友人の意味)よ、私たちは毎月132ページの雑誌を発行してあなたたちのところへ届ける。そこにはあなたたちが面白いと思ってくれるような記事や美しく編集された写真が収められている。買ってくれるかい?』と言うだけだ。今、プリントメディアは混乱していると思うんだ。InstagramもPinterestもTwitterもFacebookもやらないといけない、みたいに。うまく使おうと思えばできるんだろうけど、他にやることがあるよね。もちろん、私たちもSNSをやっているし、それなりに成果が出ているとは思う。でも、雑誌の中身とはあまり関係がないからね」

── 一方で、あたなたちはイベントを主催したり、テレビ番組を持ったりYouTube向けの動画を作成したりとマルチメディアを駆使していますよね。

「自分たちがイベントなどライブの場にいることで、『エルフ・フロインデ』という存在を最もうまく提供することができるからだよ。テレビやSNSにも言えることだけど、自分たちの手法でサッカーを切り取って提供するのが一番いい。その方がうまく機能するし、コストの面でも合理的だから。主催のトークショーや朗読会なんて初期の頃からやっているしね」

── まさに「サッカーの持っている熱をそのまま運ぶ」というコンセプトそのものですね。

「その通り。私たちスタッフと一緒にその場の空気を体感する以上に、『エルフ・フロインデ』の持つ雰囲気や感覚を肌で味わえることはないからね」

── 本日はお忙しい中ありがとうございました。

インタビューを行った編集部。雑誌同様、スタイリッシュな環境が整えられていた

Photos: Eva Carracedo

Profile

鈴木 達朗

宮城県出身、2006年よりドイツ在住。2008年、ベルリンでドイツ文学修士過程中に当時プレーしていたクラブから頼まれてサッカーコーチに。卒業後は縁あってスポーツ取材、記事執筆の世界へ進出。運と周囲の人々のおかげで現在まで活動を続ける。ベルリンを拠点に、ピッチ内外の現場で活動する人間として先行事例になりそうな情報を共有することを心がけている。footballista読者の発想のヒントになれば幸いです。