日本の攻撃が後半、停滞した理由 パラグアイ戦に見た収穫と課題

山口遼の日本代表テクニカルレポート

最後まで決勝トーナメント進出の可能性を残しながらあと一歩及ばずGS敗退に終わった悔しさと、次代を担う若手選手たちが南米勢との真剣勝負という、得がたい経験をしたコパ・アメリカから2カ月。森保一監督率いる日本代表が、2022年W杯カタール大会/2023年アジアカップ中国大会に向けたアジア予選の戦いをスタートする。

森保監督の初陣からちょうど1年、チームはどこまで固まっているのか。本番前の前哨戦となったパラグアイ戦のパフォーマンスを、東大ア式蹴球部の山口遼ヘッドコーチが分析する。

現段階で招集可能なメンバーの中で、ベストに近い陣容を擁して臨んだ今回の日本代表の1試合目は、難敵パラグアイに2-0で勝利を収めた。パラグアイのメンバーを日頃からウォッチできているわけではないのだが、どうやらあちらもベストに近い選手たちを擁して臨んだようだ。

日本の2得点はどちらも流麗なコンビネーションから生まれたもので、観戦していたファンの人々にとっても溜飲の下がるような内容の前半だったが、後半は一転とまではいかなかったものの、思ったように追加点を奪うことができず、少しモヤモヤしたものを感じた方も少なからずいたのではないか。

前半と後半で大きくメンバーを入れ替えたため、前半と後半で選手の出来が異なった、もっと言えば「やはり前半のメンバーが今後も主力たり得るな」と感じた方も多かったかもしれない。だが、サッカーは常に相手が存在しているスポーツであるため、そう単純に比較することは難しい。

今回の記事では、この試合のポイントとなっていた日本の攻撃に対するパラグアイの守備を前半と後半に分けて分析し、日本代表のパフォーマンス全体に対して収穫や課題について考察を試みたい。

前半

試合開始時のメンバーとシステムを整理すると、日本はお馴染みの顔ぶれがそろったスタメンで[4-2-3-1]を組む定番の形で試合に臨んだ。対するパラグアイは、こちらもほぼベストメンバーに近い顔ぶれらしく、システムとしては[4-5-1]の布陣を敷いていた。

前半に関して、日本がパラグアイに対して優位に試合を進めていたことは間違いないが、要因としては

①日本の攻撃とパラグアイの守備の相性

②パラグアイのコンディションの悪さとモチベーションの低さ

の2つが挙げられるだろう。

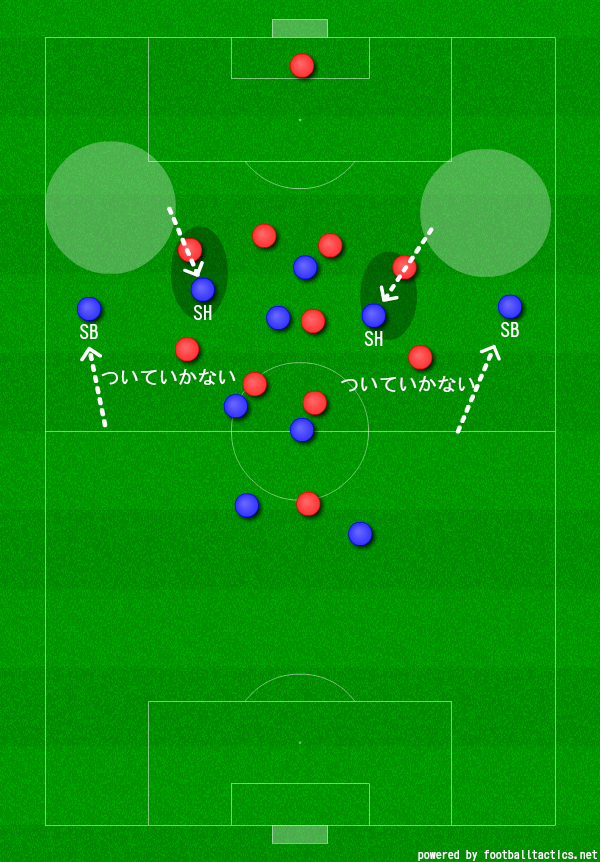

パラグアイ代表監督であるエドゥアルド・ベリッソは、執拗なマンツーマンによる守備戦術に特徴がある。この試合の前半でも日本のCBについては1トップでボカしながら見ていたものの、日本のSB、ボランチ、トップ下、サイドハーフ(SH)に対してはかなり徹底したマンツーマンを採用してきていた。日本の攻撃は、以前特集したゲームモデル解説記事で述べた通り、近い距離でのコンビネーションと自由なポジションチェンジが特徴であり、パラグアイからしてみれば、これは自分たちの守備戦術と非常に相性が悪いものだった。

日本代表のSHで先発出場した中島翔哉と堂安律は、多くの場合サイドで幅を取るのではなく中央に侵入してボランチやトップ下の選手と近い距離でコンビネーションに参加する。また、彼らが空けたスペースにはSBの酒井宏樹と長友佑都という、ともにダイナミックな攻撃参加に定評がある選手が積極的に進出を試みてくる。

これらの動きに対してパラグアイはマンツーマンをベースに対応するので、SBは中央に絞る中島・堂安についていく。しかし、彼らの空けたスペースに侵入する日本のSBに対して、パラグアイのSHはコンディションの悪さなどの要因があるのかついていかなかった。そのため、日本からすれば「いつもの動き」1つで完全にフリーな選手が相手陣内の奥に勝手にできるというイージーモード。

これだけの好条件がそろった中で、さらにパラグアイは日本に対してアグレッシブなプレッシングをかけてきたのでスペースも生まれやすいとなれば、日本の前線の選手のクオリティの高さが存分に発揮されるのは必然と言えただろう。実際の得点を見てみても、1点目も2点目も、中央に侵入した日本のSHにパラグアイのSBがついて行ってできたスペースを日本のSBが利用して生まれた得点だった。

後半

日本がパラグアイを圧倒した前半を受けて、ベリッソ監督は親善試合と言えどきっちり守備を修正して臨んできた。具体的には、まずシステムを[4-4-2]に変更し、前半よりもやや低めの重心で守備を開始した。日本のビルドアップに対しては、パラグアイの2トップよりも低い位置まで下がって受ける日本の選手にはついていかないことでスペースを空けず、ブロックの中にボールや選手が侵入して来た際には引き続きマンツーマンで人をフリーにしないという方法に微修正。また、前半問題となっていた日本のSBに対するパラグアイのSHのマークの意識を改善し、後半はきっちりと攻撃参加の動きについて行くようになっていた。

そのため、日本は前半に引き続きサイドを起点に攻撃を続け、序盤こそ個人技に優れた久保建英の突破やパスワークなどから継続してチャンスを創出していたものの、時間の経過とともに前半のように綺麗に裏を取る場面は減少し、停滞感が強くなっていった。SBが酒井宏樹から冨安健洋に変わってキャラクターや相互作用が変化した右サイドだけでなく、この試合フル出場の長友佑都が主戦場とする左サイドでも同様にサイドの裏をフリーで取るシーンは後半になって激減したので、選手のキャラクターや連係といった単に日本側の内部的な変化ではなく、パラグアイ側の修正が原因だと見るべきだろう。

マンツーマンの穴と寄る動き

サッカーを私がいつも提唱しているように「選択肢とスペースの資源管理ゲーム」であると考えると、相手選手の近くに立ってスペースと選択肢を常に制限するマンツーマンは一見最強の守備戦術であるように思える。だが、実際にはそうはなっておらず、現代サッカーにおける守備戦術では、ゾーンディフェンスの考え方を部分的にでも取り入れる監督やチームがほとんどである。

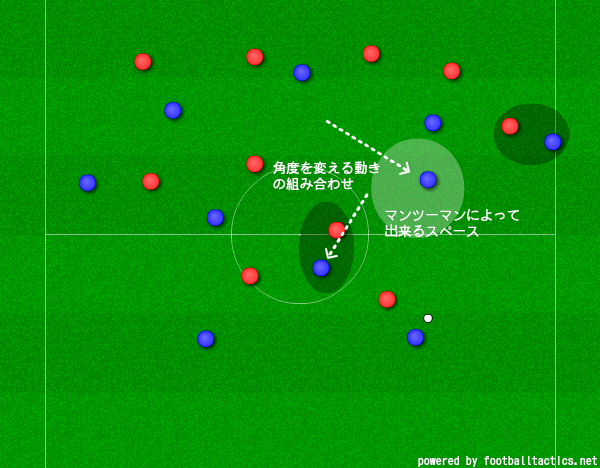

これは、実際に1人の選手が守備をする際に守れるスペースは、当たり前だが空間において対称的な形(円など)とはかけ離れていて、進行方向や体の向きによって影響を受けて特定の方向に向けて偏った形になるためである。一見するとある選手のスペースと選択肢を奪っているように見える「マーク」という行為は、実際には別の方向に潜在的に利用可能なスペースや選択肢を作っていることになるのだ。

逆説的に言えば、チームの守備の仕方がゾーンであれマンツーマンであれ、効果的なプレッシングには相手のプレーの方向を効果的に制限することが必要不可欠であることがわかる。

マンツーマンに対してポジションチェンジが有効であるということは多くの人が経験的に知るところであるが、これは例えば日本代表が前半に行ったポジションチェンジのように、ボールに寄る動き(=SHのインサイドへの侵入)とボールから離れる動き(=SBの攻撃参加)を組み合わせた時に、守備者の間で制限する方向にズレが生まれるために有効であるということだ。これを一般化すれば、サポートの距離、あるいは角度が入れ違うようなポジションチェンジを行うと、守備者の方向はそろわなくなり、攻撃が成功する可能性を高めることができると言える。

この原理を応用して日本の後半の攻撃の問題点を考えると、日本サッカーの抱える構造的な課題が浮かび上がってくる。

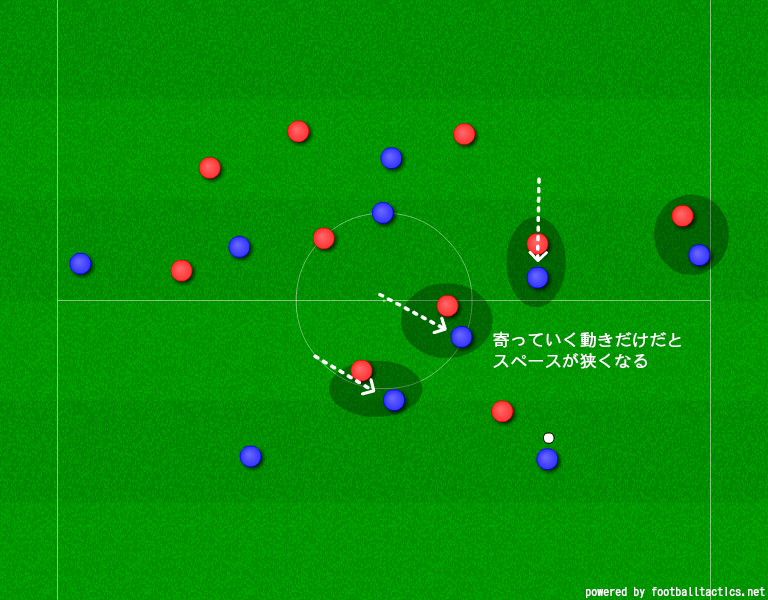

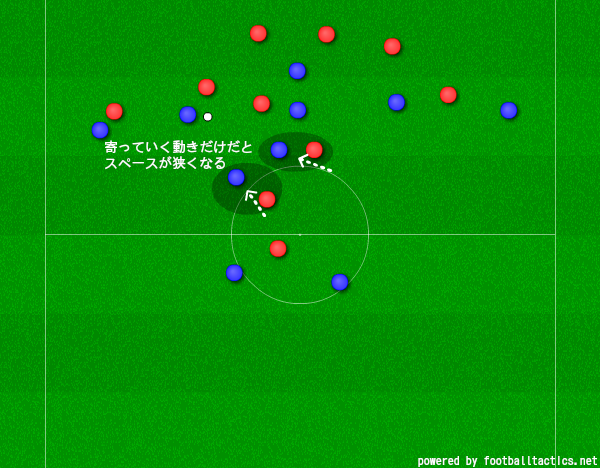

日本全体に何となく浸透している「近い距離でのコンビネーション」を実現しようとすると、どうしても「離れる動き」や「距離感を変えずに角度を変える動き」の割合に対して「ボールに対して近寄る動き」の割合が優位に立ちやすい。普通に考えれば、守備者の制限の方向はボールに対してスペースを制限する方向に向くのが自然なので、「ボールに近寄るサポート」の割合が多過ぎるということは、そのまま守備者にとって自然な形でスペースを制限させるチャンスを与えてしまうということになるのである。

実際この試合、特にパラグアイの修正によってハッキリとしたフリーマンができなくなった後半においては、日本のダブルボランチがともにボールに対して近寄る動きでサポートを行った結果、自分たちのプレーの選択肢とスペースを同時に消してしまう場面が何度も見られた。

SHのインサイドワークとSBの攻撃参加の組み合わせも、連続性のあるギミックではなくあらかじめデザインされた単発のパターンでしかないので、そこが対策された後は「ボールから離れる動き」や「角度を変える動き」が有効に組み合わせられることは、残念ながらこの試合ではほとんどなかった。

つまり、この試合における攻撃面のパフォーマンスを総括すると、前半と後半の攻撃の有効性の違いは、メンバーの能力差や選手の組み合わせ以上に相手のやり方とのマッチングに依るところが大きく、前半の一見良いパフォーマンスはそれだけではあまり参考にならない「参考記録」であり、むしろ対策を少し施されただけで久保の個人技以外の打開策が見出せなくなってしまった後半の姿こそが、真の日本代表の攻撃の姿を表していると言えるだろう。

日本の武器はミドルプレス

今回の記事で見てきたように、攻撃に関しての課題は多く、また根深いものであり、日本の選手の持つボールコントロールの正確さなどをフルに生かす土壌はいまだ整っていないと見るべきかもしれない。よって、攻撃に関しては「ハマれば強い」が、「ハマらないと行き詰まる」という傾向がしばらくは続くだろう。

しかし、筆者が日本の相手チームの監督だった場合、日本と対戦する際に何を一番警戒するかを考えれば、それは間違いなく「ミドルプレスの強度」だ。森保監督が就任してから、実は最も成長しているのがおそらくこのミドルプレスである。「勤勉で継続性が高いこと」「特定のルールが与えられればそれを遵守する意識が高いこと」「アジリティや心肺機能といったプレッシングに向いたフィジカルスペリオリティ」といった日本人の特性とおそらくは非常にマッチした[4-4-2]のミドルプレスがかなりの練度で整理されてきていることは、間違いなく現在の日本の武器になりつつある。この試合でも、組織的なオーガナイズは緻密ではなかったものの、個人のレベルは決して低くなかったパラグアイ代表の攻撃に対して、日本代表の守備組織は間違いなく多くの時間でソリッドかつ有効なものだった。

中島や久保などのように、攻撃性能が高い選手の守備意識や強度にバラつきが見られることが課題の一つであったが、今回の試合では両者ともに非常に高い集中力で守備にアクティブに参加できているように見受けられた。

まずはこの「守備に参加する意識を全員が高い次元で共有すること」を継続していくことと、守備こそが自分たちの武器であることを自覚し、伸ばしていけるかどうかが今後の日本代表のポイントになるはずであり、明日夜に行われるミャンマー戦でも注目していきたい。

Photos: Getty Images, Ryo Kubota

TAG

Profile

山口 遼

1995年11月23日、茨城県つくば市出身。東京大学工学部化学システム工学科中退。鹿島アントラーズつくばJY、鹿島アントラーズユースを経て、東京大学ア式蹴球部へ。2020年シーズンから同部監督および東京ユナイテッドFCコーチを兼任。2022年シーズンはY.S.C.C.セカンド監督、2023年シーズンからはエリース東京FC監督を務める。twitter: @ryo14afd